生活保護の「違法」減額どう正す 厚労省の専門委員会が初会合

厚生労働省は、2013~15年の生活保護の減額を違法とした6月の最高裁判決を受けた専門委員会の初会合を開いた。

減額分を補填することの是非や原告以外の受給者を対象に含めるかなどを検討する。

2015年までに日常生活にあてる生活扶助費は最大10%引き下げられ、合計で約670億円が削減されたが、その算定方法や審議手続きの不備が指摘され、最高裁は生活保護法違反と結論づけた。

最高裁判決は物価変動率を指標の一つとすることは許容されると認めた。

同時に、それだけで消費実態を把握するのは限界があると指摘した。

有識者会議での審議を経なかったことも問題視し、生活保護法に違反すると結論づけた。

国の賠償責任は否定されたものの、過去分の補填や対象範囲が今後の焦点となる。

生活保護費の引き下げは当時の政治情勢も絡んでいた。

自民党は旧民主党から政権を奪還した12年の衆院選公約で「給付水準の原則1割カット」をかかげ、生活保護の減額に踏み切った。

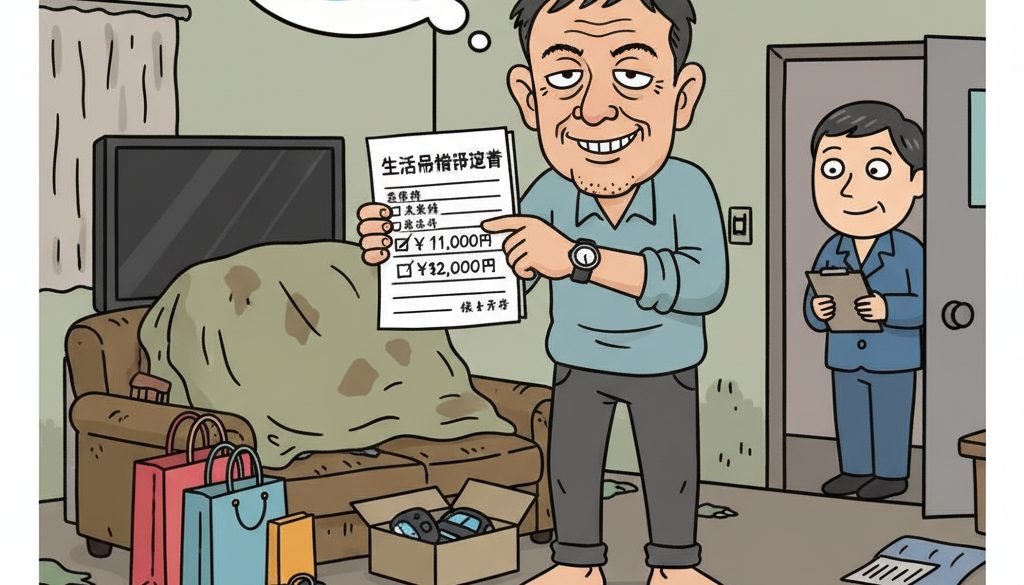

この判決を受け、生活保護の「受給方法」をめぐる議論も改めて注目されています。

現金給付だと一部の受給者がギャンブルや遊興費に使う事例があり、物品支給や利用用途を制限できるプリペイドカード方式にすれば制度の信頼性が高まると思われます。

一方、現金でなければ受給者の生活の自由や尊厳が損なわれ、また物品支給はコストや運営負担が増えると懸念します。

今回の問題は、制度の持続可能性や財政負担だけでなく、受給者の生活の安定と尊厳をどう守るかという点でも重要です。本当に必要な人が必要なものを受取れるために、我々の税金の使い道が有意義なものであるように減額の算定方法や手続きの透明性を確保し、国民からの信頼を損なわない運用が求められます。今後の専門委員会の議論と政府の対応が、生活保護制度の信頼回復と公平性の確保につながるかが注目です。